Accueil » Zoom sur les dommages corporels » Indemnisation du dommage corporel : votre parcours vers une réparation intégrale

Après un accident, il est légitime de rechercher une compensation équitable pour les atteintes subies. La réparation d’un dommage corporel vise à couvrir l’ensemble des préjudices : souffrances, pertes de revenus, frais de santé, et altération de la qualité de vie. On parle aussi de dédommagement ou de prise en charge intégrale. Ce processus repose sur la consolidation de l’état de santé, une expertise médicale précise, et l’accompagnement par un avocat expérimenté.

À chaque étape — déclaration, expertise, discussion, négociation, action judiciaire — le professionnel veille à garantir vos droits. Les postes de préjudice fixés par la nomenclature Dintilhac sont valorisés en montant réparateur ou indemnité. Seuls des conseils avisés permettent d’éviter la sous-évaluation et d’obtenir la somme réellement due. Chez RSL Avocat, nous assurons la défense de vos intérêts avec humanité et rigueur, afin de maximiser votre compensation.

Qu’est-ce que l’indemnisation du dommage corporel ?

C’est un droit fondamental de toute victime d’accident ou d’agression. Elle consiste à compenser les atteintes subies, qu’elles soient temporaires ou permanentes. Selon le principe de la réparation intégrale, la victime ne doit subir aucune perte financière, ni préjudice non compensé.

Il recouvre :

- les souffrances physiques et morales,

- les pertes de revenus,

- les frais médicaux,

- l’incidence sur la vie professionnelle,

- la perte de qualité de vie.

Chaque situation est unique. La loi et la jurisprudence prévoient des règles, mais l’évaluation concrète dépend de nombreux critères..

Comment est calculée cette réparation ?

L’indemnisation repose sur la notion de consolidation, c’est-à-dire le moment où votre état de santé est considéré comme stabilisé. À partir de cette date, des experts médicaux vont évaluer l’étendue des séquelles. Cette expertise est souvent une étape clé.

Les postes de préjudice sont fixés selon la nomenclature Dintilhac, qui comprend notamment :

- le déficit fonctionnel permanent,

- le préjudice esthétique,

- le préjudice d’agrément,

- les frais futurs liés à un handicap.

Il est crucial d’être assisté par un avocat lors de cette phase, afin de défendre chaque poste de préjudice et d’éviter une sous-évaluation.

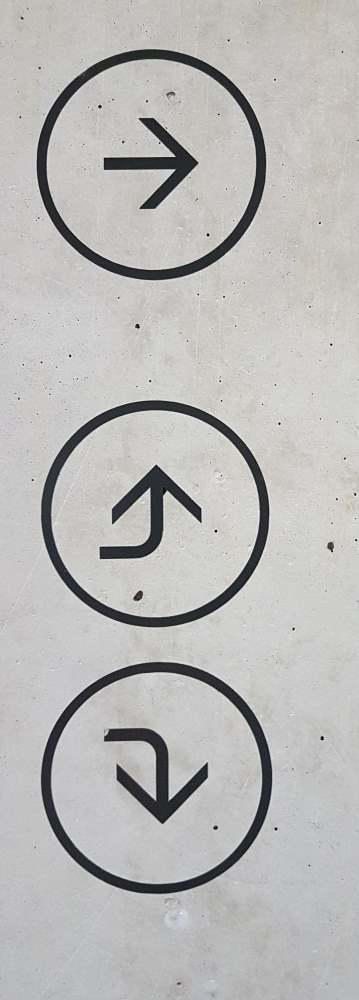

Quelles sont les étapes de la procédure ?

Le parcours d’une victime peut paraître complexe. Voici les principales étapes à suivre pour obtenir réparation :

1️⃣ La déclaration

Informer votre propre assurance ou l’assurance de l’auteur responsable dans les délais prévus (souvent 5 jours ouvrés). Cette déclaration est essentielle pour ouvrir le dossier et déclencher l’instruction.

2️⃣ Rassembler les preuves

Conservez soigneusement tous vos certificats médicaux, les examens (radios, IRM, scanners), les ordonnances, les factures de soins, ainsi que les justificatifs de perte de revenus. Pensez aussi à recueillir des attestations de proches témoignant de l’impact de l’accident sur votre quotidien (souffrances, perte d’autonomie, préjudice esthétique).

3️⃣ L’expertise médicale

Elle est réalisée par un médecin expert, parfois missionné par la compagnie d’assurance. Vous avez le droit d’être assisté par votre propre médecin-conseil pour défendre vos intérêts et éviter une sous-évaluation de vos préjudices.

4️⃣ La discussion du rapport d’expertise

Vous pouvez contester ce rapport s’il vous semble incomplet ou injuste. Un avocat peut solliciter une expertise judiciaire indépendante pour faire valoir vos arguments.

5️⃣ La négociation amiable

Sur la base de l’expertise, l’assureur proposera une offre d’indemnité. Bien souvent, ces propositions sont minimales. Être accompagné par un avocat spécialisé est capital pour négocier la meilleure compensation.

6️⃣ La procédure judiciaire

Si aucun accord amiable n’est trouvé, votre avocat pourra saisir le tribunal compétent (tribunal judiciaire ou administratif) afin de faire reconnaître vos droits. Il est aussi possible de demander une provision en référé pour couvrir vos frais urgents en attendant la décision définitive.

7️⃣ Le versement de l’indemnité

Une fois la décision validée, l’indemnité réparatrice sera versée selon les modalités fixées. Dans certains cas, une rente peut être mise en place pour compenser un préjudice durable.

👉 À tout moment, vous pouvez être conseillé et soutenu par un avocat expérimenté, qui saura vous accompagner, éviter les pièges, et garantir une réparation complète et équitable de votre dommage corporel.

Pourquoi être accompagné par un avocat ?

L’évaluation d’un préjudice corporel est complexe. Seul un professionnel du droit maîtrisant cette matière peut vous garantir une réparation juste. Trop souvent, les victimes se sentent démunies face aux experts mandatés par les compagnies d’assurances. L’avocat vous permet de :

- bénéficier d’une expertise indépendante,

- chiffrer précisément vos préjudices,

- anticiper les frais futurs,

- négocier efficacement,

- saisir le juge si nécessaire.

Chez RSL, nous veillons à protéger chaque étape de votre parcours de dédommagement, avec rigueur et humanité.

Tableau indicatif des postes d’indemnisation

| Poste de préjudice | Exemples |

|---|---|

| Déficit fonctionnel permanent | Séquelles physiques irréversibles |

| Préjudice d’agrément | Impossibilité de pratiquer un loisir |

| Préjudice esthétique | Cicatrices visibles |

| Préjudice scolaire ou professionnel | Retard ou échec scolaire, perte d’emploi |

| Frais de logement adapté | Adaptation d’une habitation après un handicap |

Questions fréquentes sur la réparation du dommage corporel

Combien de temps dure une procédure de compensation ?

La durée dépend de la gravité des séquelles et du temps de consolidation. Cela peut varier de quelques mois à plusieurs années.

Puis-je contester l’expertise médicale ?

Oui, vous pouvez demander une contre-expertise si le rapport vous paraît incomplet ou injuste.

L’assurance peut-elle refuser la prise en charge ?

En principe non, mais elle peut minimiser le versement compensatoire. L’assistance d’un avocat est donc essentielle.

Quels documents dois-je fournir ?

Certificats médicaux, justificatifs de perte de revenus, factures de soins, et tout élément prouvant vos préjudices.

Barème indicatif de la compensation des préjudices

Il existe des barèmes indicatifs, comme celui du concours médical, qui fixent des pourcentages d’atteinte pour déterminer le déficit fonctionnel permanent. Par exemple :

- 25 % pour la perte d’un œil ;

- 60 % pour la surdité bilatérale ;

- 30 à 50 % pour l’amputation d’une main ;

- 15 % pour la perte des orteils.

Ces pourcentages servent de base à la conversion en montant réparateur. Chaque cas restant unique, seule une évaluation personnalisée garantit la juste réparation.

Conclusion : faites valoir vos droits

Être victime d’un dommage corporel est une épreuve. Vous n’avez pas à l’affronter seul. Notre cabinet d’avocat, fort de son expérience et de sa détermination, peut vous accompagner à chaque étape. Ensemble, nous défendrons vos intérêts pour que votre indemnisation soit à la hauteur de vos souffrances et de vos pertes.

👉 Contactez-nous dès maintenant pour une première étude de votre dossier.

Contact et honoraires : RSL Avocat Paris

Notre cabinet, installé à Paris 17e, est entièrement dédié à l’accompagnement et à la défense des victimes de préjudices corporels. Nous mettons un point d’honneur à allier écoute, réactivité et transparence.

Vous pouvez nous contacter par téléphone, émail ou via nos formulaires de demande d’information et de rendez-vous. Le premier entretien est gratuit afin d’évaluer votre situation, estimer les chances d’obtenir une compensation équitable, et vous expliquer la procédure. Ensuite, une convention claire est proposée, combinant un honoraire fixe et un honoraire de résultat. Pour les victimes d’accidents de la circulation, aucun frais initial n’est demandé : les honoraires sont prélevés sur les provisions et les versements compensatoires obtenus. Pour les autres sinistres, le cabinet adapte les conditions pour garantir l’accès au droit.

Nous travaillons également en lien avec les protections juridiques et acceptons exceptionnellement et sous conditions, l’aide juridictionnelle.

En savoir plus sur nos honoraires →

👉 Contactez-nous dès aujourd’hui pour une première évaluation confidentielle.

En savoir plus sur les dommages corporels

Délais de prescription et règles

Qui indemnise ?

La nomenclature Dintilhac. La nomenclature des préjudices issus du rapport de M. Dintilhac

Nomenclature des préjudices de la victime directe

Nomenclature des préjudices des victimes indirectes

L'expertise médicale

Tribunaux et organismes compétents en ce domaine

L'indemnisation

Accident ? Que faire ?

Recours : Que faire quand l’expertise judiciaire n’est pas satisfaisante ?

Indemnisation suite à une morsure de chien

Préjudice esthétique : Comprendre, Évaluer, et Indemniser

Le préjudice de souffrances endurées : Comprendre et défendre vos droits

Exemple d'accident sans tiers responsable

Le cabinet RSL

Chutes

Brûlures

Accidents de Sport

Préjudice dû à la pollution de l’air

Lombalgies accidentelles

Protection juridique

Le contrat « Plan professions libérales » et le taux d’invalidité

L'agrément temporaire

Certificat médical initial

Extension du préjudice économique